簡而言之,當耳部的外耳或中耳部份受到感染時,就會發生外耳炎和中耳炎。雖然兩種耳炎都是常見的耳部疾病,症狀亦有些相似,但其成因卻有著很大的差別。

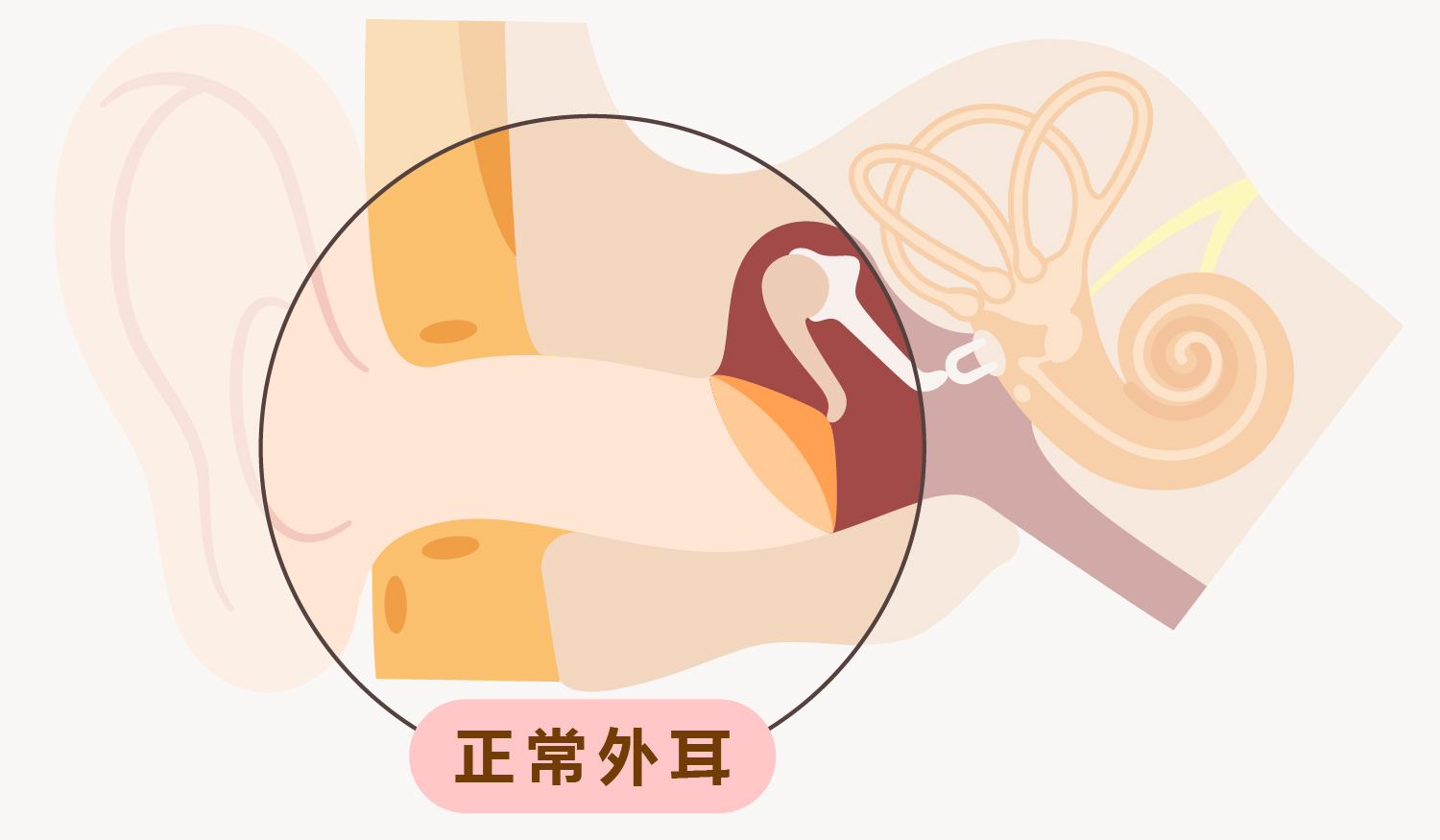

什麼是外耳炎 (Otitis Externa)?成因、症狀與危險因素解析

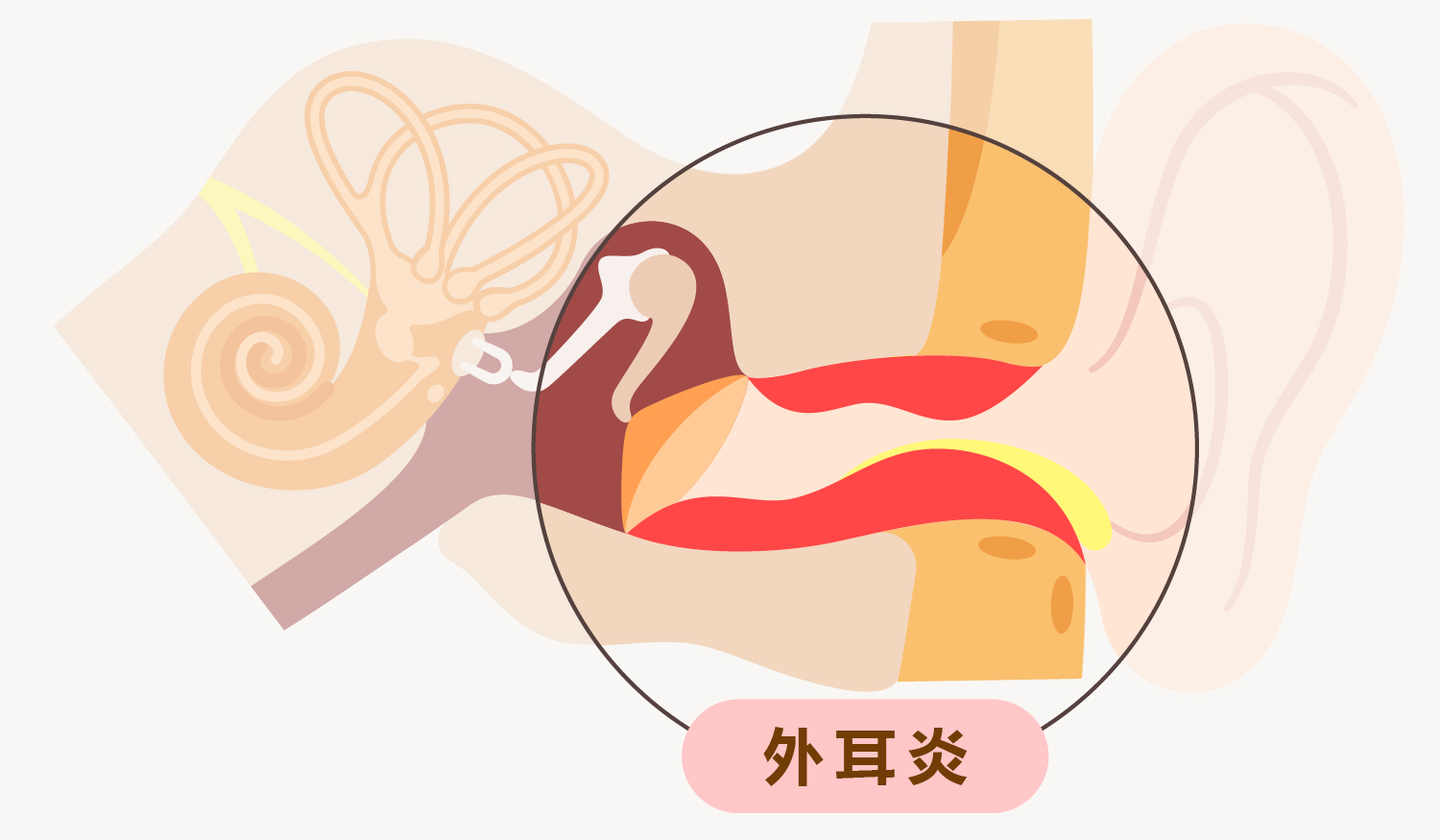

外耳炎又稱「游泳耳」,是因為耳道內的皮膚及防水保護層受到損害,並同時接觸到細菌或真菌而發生的炎症感染。

常見的外耳炎症狀包括:耳道內搔癢、紅腫、灼熱;耳痛(尤其是耳朵受到按壓時,感受最為明顯);耳脹(即耳朵有塞住的感覺);暫時性聽力障礙;耳道滲出膿液;耳部四周的淋巴腺腫大;發燒;以及全身乏力等。

外耳炎的成因有很多,但我們可以先把它們分為個人因素和外界因素,兩種需相互存在的條件因素。

個人因素的成因,取決於耳道內的皮膚及防水層為何失去保護力。此包括:耳道出現破損(如抓傷,或因使用棉花棒不當、用異物掏耳朵等造成的損傷)和患有皮膚炎或其他皮膚疾病。

而外界因素的成因,則在於病菌怎樣進入耳道。此包括:長期使用不潔的耳塞或耳機,和接觸到受污染的水源等(如洗髮水、泳池水、海水…)。

外耳炎的輕重程度與治療方案

外耳炎的情況可分為輕度、中度及嚴重(又稱惡性外耳炎)三種。輕度外耳炎的患者通常會在病徵出現後數天內自行痊癒;中度外耳炎患者的病徵則會持續數天,並且沒有消退的跡象。此時,患者應及早求醫。專科醫生會根據患者的情況,安排適切的治療。若情況較為輕微,醫生會安排患者接受藥物治療,以緩解症狀的不適及抑制耳道內病菌的生長。若情況較為複雜(如:耳垢堵塞有機會是加劇外耳炎問題的成因),醫生會先安排徹底清理耳道,再配以藥物治療,以達至最佳成效。一般來說,經藥物治療的中度外耳炎患者,大概會在七至十天內痊癒。

至於惡性外耳炎,患者多為低免疫力人士,如老年人、糖尿病患者,或正接受放射治療或化學治療的病人等。惡性外耳炎的病徵跟輕度及中度的外耳炎均沒有太大差異,只是在出現病徵上的時間持續較久,大概一個月或以上。另外,隨著感染越趨惡化, 有些患者甚至會出現耳道內長出肉芽組織,或因感染範圍擴散至面部神經線而引致面癱。

由於大多數惡性外耳炎患者的病情都較為反覆,醫生通常會安排患者住院觀察,接受一系列抗生素注射及耳道清理療程;必要時更會以手術清創,去除感染和壞死組織部份,消毒傷口,以阻止感染進一步擴散。

什麼是中耳炎(Otitis Media)?病因、症狀及高危族群

中耳炎,即耳膜後至聽小骨的周邊空間受到細菌或病毒感染。

常見的中耳炎症狀有:頭痛、耳痛、耳鳴、耳脹、暫時性聽力障礙、暈眩、作嘔、嘔吐、發燒,以及全身乏力等。對於不善言語表達的孩童,他們通常會以拉扯耳廓、煩躁不安、不願躺下、無理哭鬧等表現來表達不適。

那中耳是如何受到病菌感染呢?由於耳咽管在結構上是與鼻咽相通,當呼吸道受到感染時,帶有病菌的分泌物會充斥在鼻咽內,並阻塞咽鼓管。除了妨礙正常的液體排出及耳內氣壓調節外,亦會使連接著咽鼓管的開口發炎。不僅如此,當咽鼓管嚴重堵塞時,中耳腔內會形成負壓空間,使分泌物倒灌至中耳。此情況多數發生於小孩身上,因為他們的咽鼓管較成人的短,並且與鼻咽處於較水平的位置,令堵塞的問題雪上加霜。因此,小孩患有中耳炎的機率,一般比成人為高。

當中耳遇著反覆的病菌感染,會令分泌物長年累月積聚在中耳腔,形成中耳積水的情況。假若問題持續惡化,所引致的後果亦相對嚴重,此包括:膽脂瘤、腦膿腫、腦膜炎、面癱和失聰等併發症和後遺症問題。因此,患者應儘早求醫,以免延誤病情。

中耳炎的治療方法及何時尋求醫療協助

治療中耳炎的方法會根據患者病情的輕重而定,大致上跟外耳炎治理方法的概念相同。輕症患者通常會先安排接受藥物治療,以消除炎症和解決病徵引起的不適;但當情況愈趨嚴重時,醫生則會安排患者住院觀察,接受抗生素注射治療;中耳積水及面癱則會以手術方法改善情況。

你知道嗎?

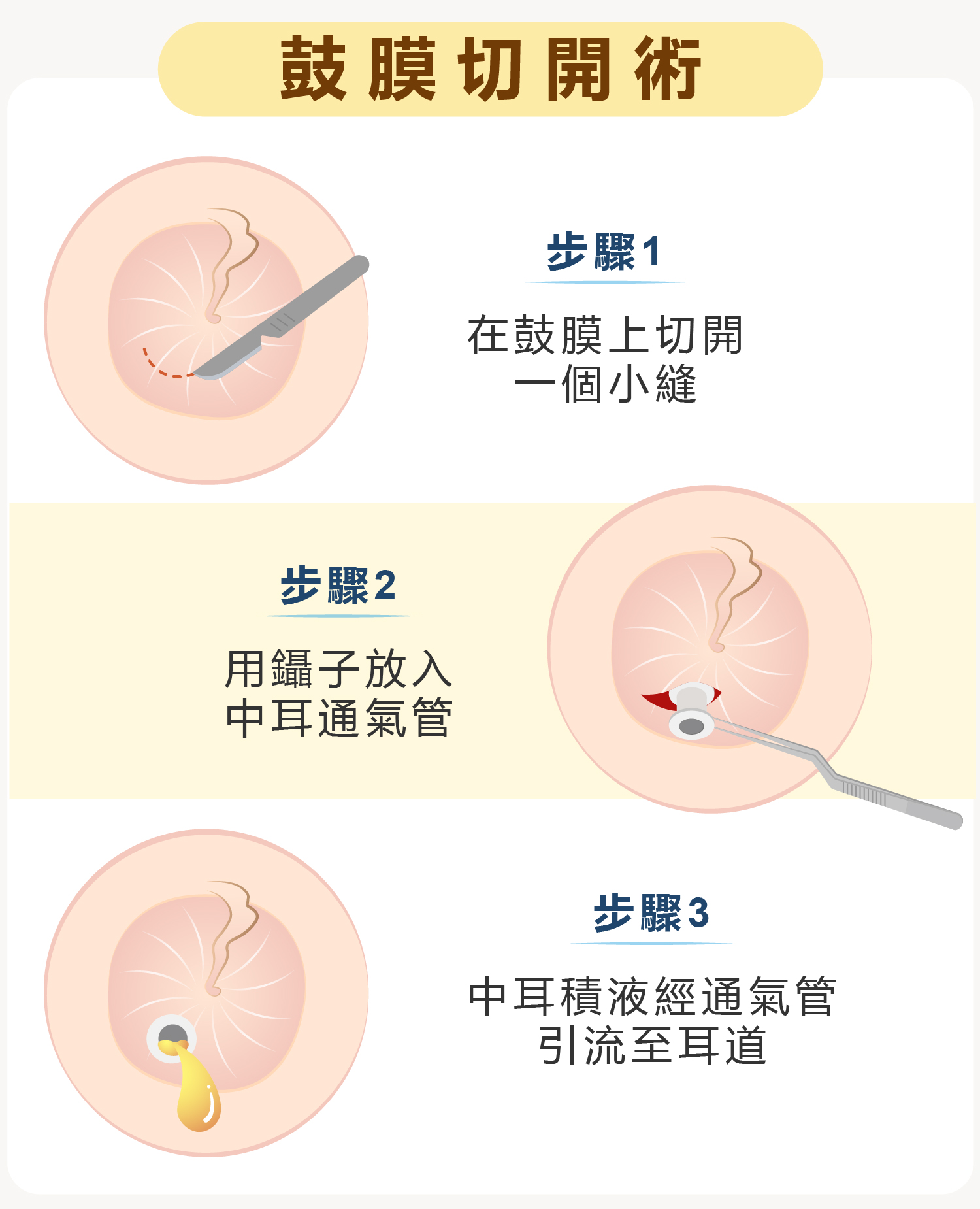

鼓膜切開術

當中耳積水或咽鼓管阻塞的問題嚴重影響患者(如:聽力喪失)時,醫生會運用鼓膜切開術的臨床程序,抽出中耳內的液體,改善中耳內壓力。